Les climats du passé

Au cours de son histoire, notre planète Terre a connu de nombreux changements climatiques. Les périodes froides ont alterné avec les périodes plus chaudes et ce depuis des millions d’années. Les forages dans le sol, les glaces, les fonds marins et l’étude des végétaux en témoignent.

A l’origine de ces variations se trouve en grande partie la quantité d’énergie reçue par le soleil sur la Terre, qui a varié et varie encore régulièrement. Cette quantité d’énergie reçue dépend des paramètres orbitaux.

Météo Franc-Comtoise vous propose un tour d’horizon des climats passés, en passant par quelques explications climatiques. Bonne lecture !

Les paramètres orbitaux influencent le climat terrestre

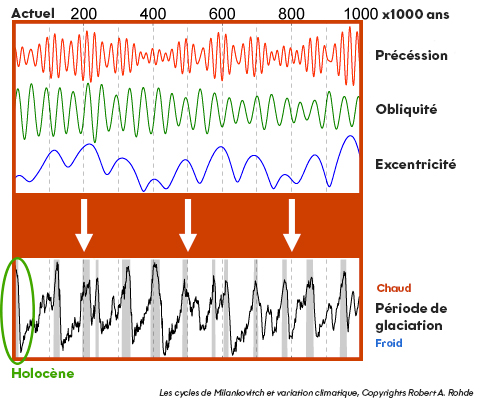

Les paramètres orbitaux (i.e. à grande échelle) jouent un rôle sur le climat de notre planète. Milankovitch (1879-1958), célèbre climatologue et astronome met en évidence l’existence de cycles climatiques et leur corrélation avec les conditions astronomiques. Il met en évidence trois cycles ; Le cycle de l’excentricité, le cycle de l’obliquité et enfin le cycle de précession.

Premier cycle : L’excentricité de l’orbite terrestre

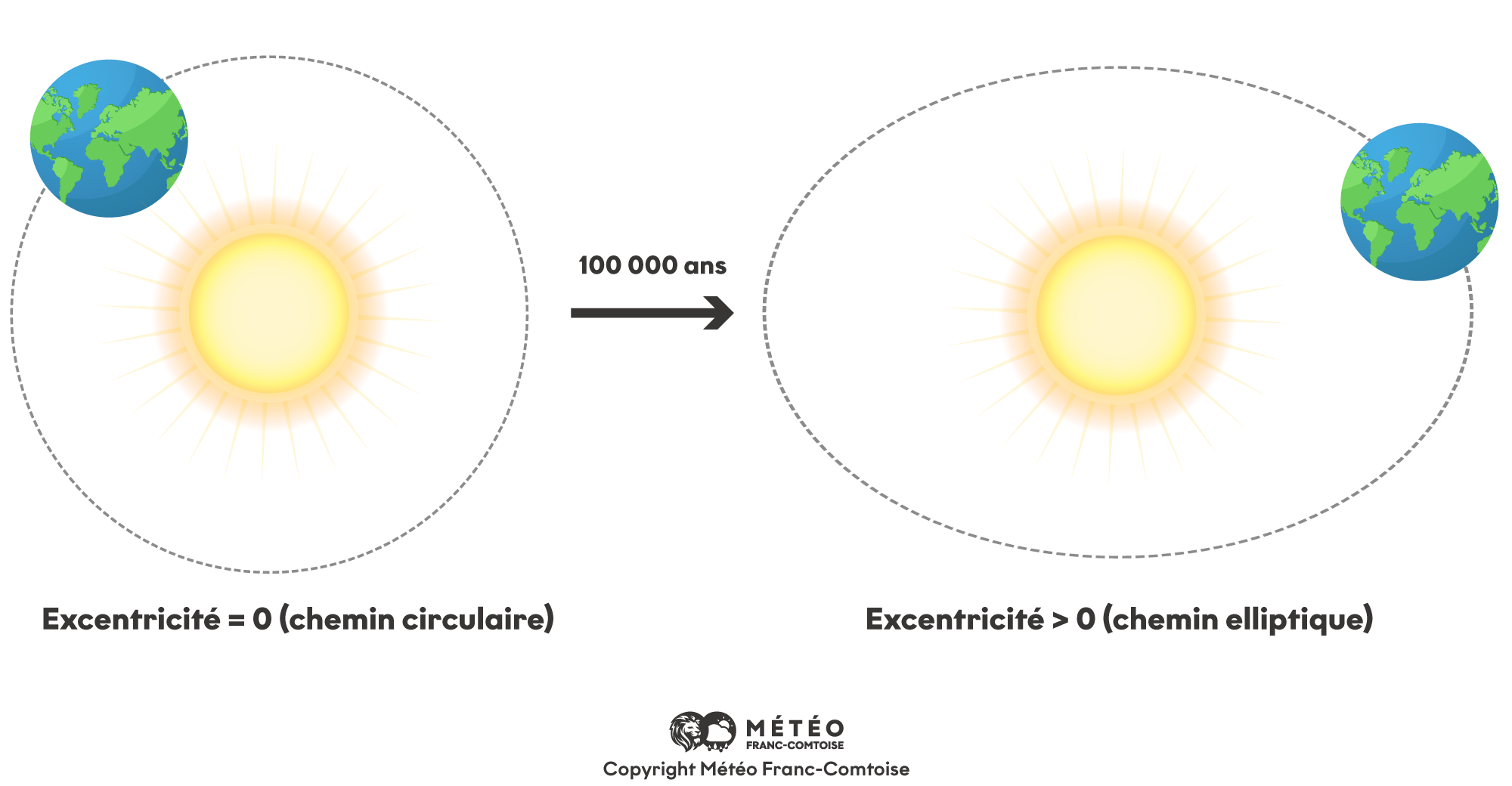

Ce paramètre détermine la forme de l’orbite terrestre, c’est-à-dire la forme du chemin emprunté par la Terre autour du soleil. L’excentricité de l’orbite terrestre varie dans le temps et cela a des conséquences sur le climat planétaire.

Ce cycle influence la disparité des saisons : plus l’excentricité est élevée (figure de droite), plus les saisons sont marquées, notamment avec des étés chauds et des hivers froids.

Il faut environ 100 000 ans (période du cycle) pour passer d’un cas à l’autre.

Deuxième cycle : L'obliquité de la planète Terre

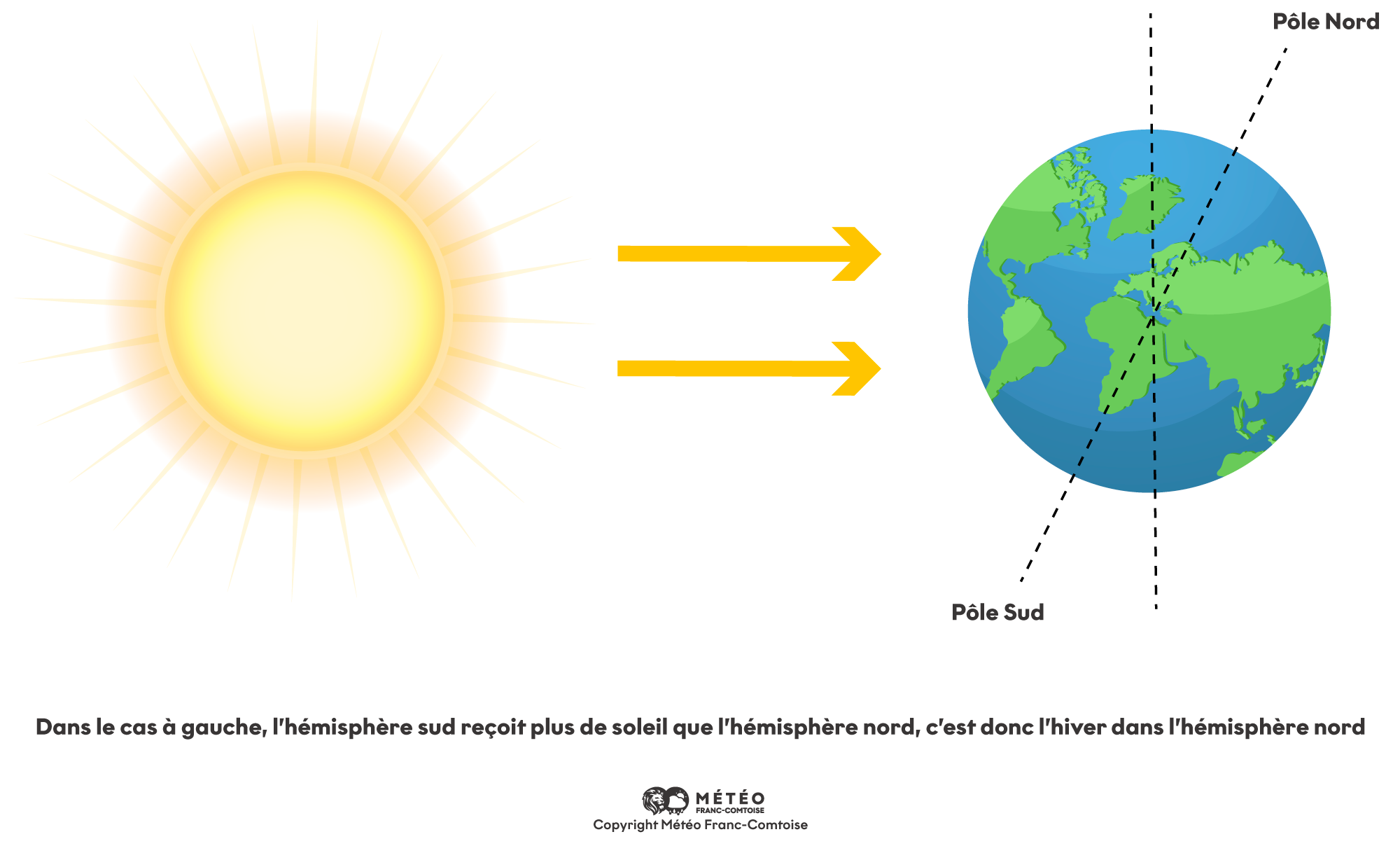

Ce deuxième paramètre concerne l’inclinaison de la Terre par rapport aux rayons du soleil. La figure suivante illustre ce phénomène.

3ème cycle : Précession des équinoxes

La Terre tourne sur elle-même telle une toupie. L’axe de rotation de la Terre balaie un cône, mais celui-ci varie avec une période de 20.000 ans. L’inclinaison de l’axe de rotation terrestre n’affecte pas la quantité totale de chaleur solaire reçue sur Terre, mais plutôt sa distribution.

Retenez que ces trois cycles astronomiques influencent le climat de notre planète et nous allons décrire plus concrètement les conséquences de ces cycles en évoquant les périodes glaciaires et interglaciaires qu’a connus la Terre.

Les périodes glaciaires et interglaciaires

Le graphique ci-dessus vous montre l’évolution des concentrations des gaz à effet de serre majeurs (CO2, CH4 et N2O) et la corrélation avec l’évolution de la température de la Terre depuis l’an 0 jusqu’à l’an 2005. On aperçoit nettement une augmentation exponentielle des concentrations ainsi que de la température dès le début de l’ère industrielle

Il est à noter que les périodes de réchauffement sont beaucoup plus rapides que les périodes de refroidissement. La période interglaciaire que nous vivons se nomme Holocène. Cela fait maintenant 10 000 ans que nous sommes dans cette période douce. Il faut bien comprendre qu’une période douce ne signifie pas une absence totale de neige et de froid.

Caractéristiques des périodes glaciaires et interglaciaires

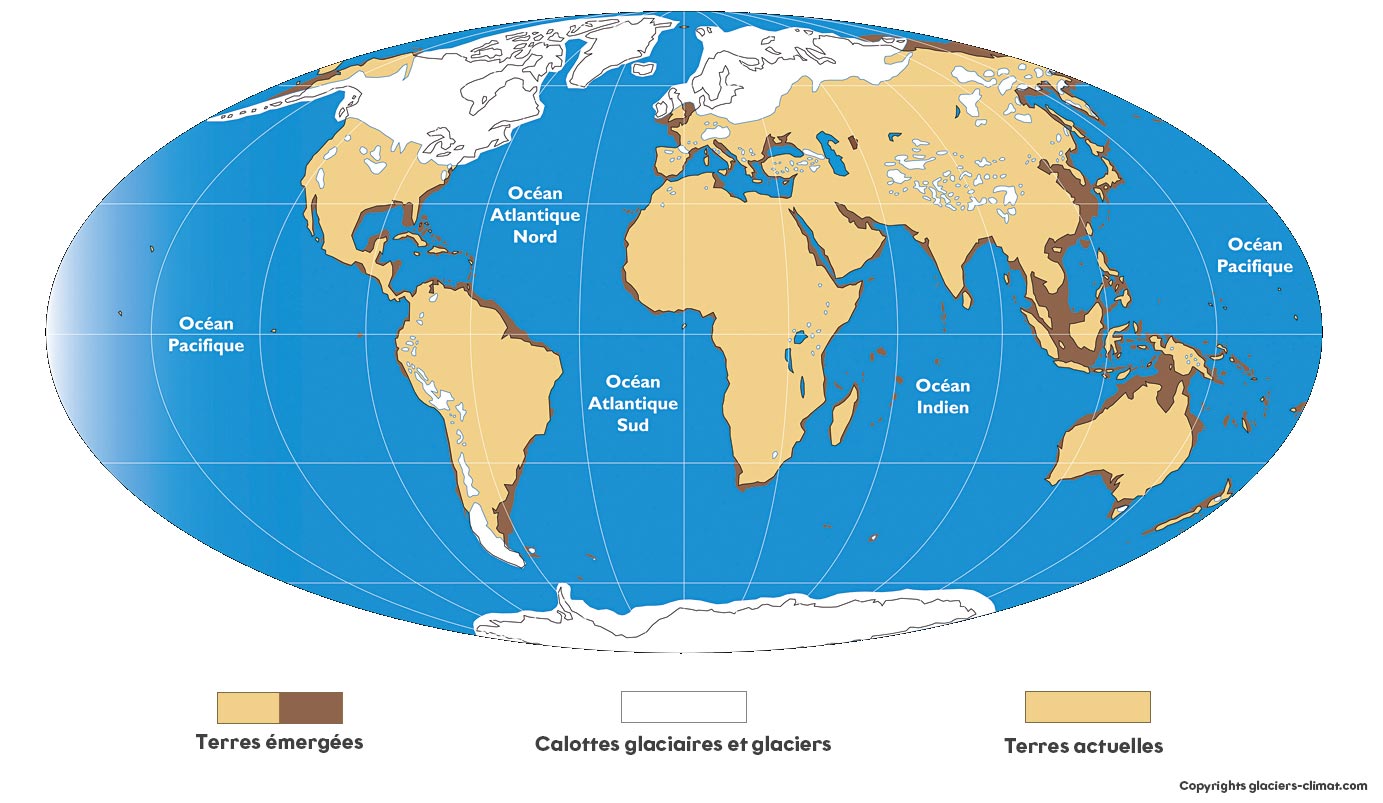

Durant les périodes glaciaires, les calottes de glace sont présentes sur une bonne partie des continents de l’hémisphère Nord comme en témoigne une reconstitution possible de la planète lors d’une période glaciaire où l’on remarque bien la présence étendue des glaciers

Dernière période glaciaire à son maximum

Comment passe-t-on d’une période glaciaire à une période interglaciaire

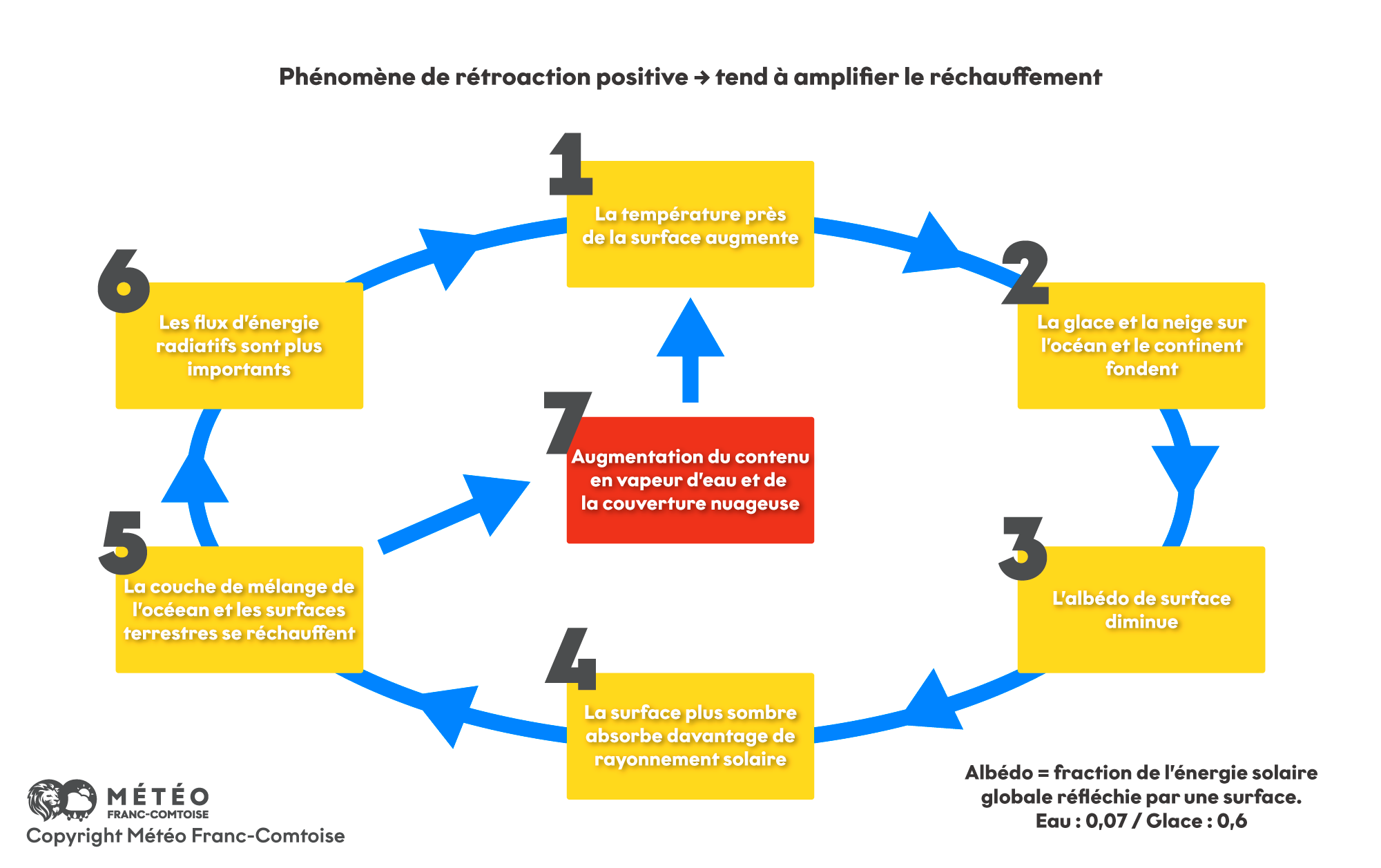

Lorsqu’une période glaciaire touche à sa fin, conséquence de la variation des paramètres orbitaux (moins d’énergie solaire reçue), les glaces fondent et un phénomène de rétroaction (phénomène qui se répète en s’amplifiant) se met en place.

En effet, le rayonnement solaire se réfléchit davantage sur la neige que sur un sol végétal. Ainsi moins il y’a de neige au sol, moins les rayons du soleil seront renvoyés vers l’espace et ainsi la planète absorbera davantage de chaleur, ce qui fera fondre la neige et ainsi de suite (voir illustration).

Vous comprenez donc qu’une fois le processus est en marche, il est compliqué de le stopper.

.

On rentre donc dans une période interglaciaire marquée par des températures plus douces et par une humidité plus marquée. Durant cette période, les plus fortes précipitations favorisent l’extension des forêts aux dépens des prairies et des savanes. De la végétation des climats tempérés peut donc s’observer aux hautes latitudes lors de ces périodes. Les sapins Franc-Comtois sont amenés à se raréfier pour laisser place à de la végétation plus « exotique ».

De plus, le niveau de la mer s’élève lors des entrées en période interglaciaires, ceci est dû à la fonte des glaces et à la dilatation des eaux lorsqu’elles se réchauffent. En effet, lorsque la température de l’eau augmente, son volume augmente également et cela conduit à une augmentation du niveau de la mer.

Reconstituer les climats du passé

Vous vous demandez sûrement comment les scientifiques ont réussi à retracer le climat d’il y’a plusieurs milliers d’années ?

Le secret de la reconstitution des climats anciens réside dans la végétation présente à la fois sur terre mais également dans les océans. Une des techniques utilisées pour la reconstitution des climats récents est le prélèvement des carottes sédimentaires. En effet, les sédiments présents au fond des océans enregistrent l’état de la végétation d’une époque précise et leurs analyses permettent d’acquérir des informations sur la température et donc sur le climat.

Pour obtenir des informations sur les climats plus anciens, les scientifiques effectuent des forages dans les carottes de glace cette fois-ci. Il s’agit là d’archives naturelles formidables pour retracer les climats passés. Comment procède-t-on ?

Au fur et à mesure que la neige se transforme en glace, de l’air est emprisonné dans des petites bulles qui resteront de nombreuses années dans la glace.

L’objectif est de prélever une colonne de glace, ce qu’on appellera la carotte de glace et d’étudier les gaz piégés dans ces minuscules bulles d’air, on peut alors déterminer la composition de l’atmosphère ancienne. En moyenne, chaque strie (ligne) représente une année.

💡 INFO 💡

Un enregistrement climatique sur les derniers 400 000 ans a été obtenu lors du forage de Vostok, qui est à ce jour le forage qui a permis de remonter le plus loin dans le passé

Zoom sur la période 1900 à nos jours en Franche-Comté

Notre région a également subi ces changements de climat par le passé, alternant entre climat polaire et climat beaucoup plus tempéré. Actuellement, nous sommes dans une période dite douce et humide, ce qui évidemment n’empêche pas des vagues de froid et de fortes chutes de neige de se produire dans notre région, notamment en montagne.

Voici les évènements climatiques marquants qui ont touché la Franche-Comté lors du dernier siècle.

21 janvier 1910 : INONDATIONS ET CRUE HISTORIQUE DU DOUBS

Les Bisontins ont été privé d’eau potable et d’électricité pendant plusieurs jours. Heureusement, aucune victime n’est recensée.

13 janvier 1968 : FROID GLACIAL

Janvier 1985 : VAGUE DE FROID HISTORIQUE

● -34°C à Morbier (Jura)

● -33°C à Labergement (Doubs)

● -25°C à Luxeuil (Haute-Saône)

● -21°C à Belfort (T. de Belfort)

Les -40°C ont possiblement été franchis mais aucun thermomètre ne l’a relevé à l’époque.

Les après-midis étaient eux aussi très froids, les -10°C n’étaient pas dépassés dans les villes situées en plaine !

26 et 27 décembre 1999 : Les tempêtes du siècle

Plus récemment, Lothar et Martin, les tempêtes du siècle ont traversé la France et paralysé la Franche-Comté lors de leur passage.

LOTHAR :

À son arrivée dans notre région, la pression minimale au centre de la tempête Lothar est de 984 hPa du côté de Belfort. De très violentes rafales de vent ont été enregistrées à son passage, dépassant tous les records :

●184 km/h à La Dôle (39)

●151 km/h à Métabief (25)

●137 km/h à Vesoul (70)

●133 km/h à Belfort (90)

●130 km/h à Lons-le-Saunier (39) et Pontarlier (25)

●126 km/h à Dole (39) et à Luxeuil (70)

MARTIN :

Pour la deuxième fois en 24h, notre région est frappée par une violente tempête. À son arrivée à 20h, la pression minimale atteint 975 hPa dans la région. Les rafales de vent sont toutefois moins violentes que la veille, en effet cette tempête est passée plutôt sur le sud du pays.

On relève jusqu’à :

●171 km/h sur les sommets du Jura (39)

●115 km/h à Métabief (25)

●112 km/h à Lons-le-Saunier (39)

●101 km/h à Dole (39) et à Besançon (25)

💡 INFO 💡

Plus récemment, les gaz à effet de serre d’origine anthropique (l’Homme) ont perturbé ces cycles naturels, et le réchauffement s’accentue plus que ce qu’il devrait. Rendez-vous dans la section « Réchauffement climatique » pour en savoir plus.

*Illustration de page : Copyright Archives municipales de Pontarlier_4Gi188

Textes : Joris ROYET