La grêle est un type de précipitation constituée de morceaux de glace, dont la taille, atteignant parfois plusieurs centimètres, elle peut provoquer de lourds dégâts sur les toitures, les champs de culture ou les voitures.

Météo Franc-Comtoise vous propose dans cet article de découvrir comment se forment les grêlons ainsi qu’un rappel historique des évènements de grêle dans notre région. Bonne lecture !

Formation de la grêle

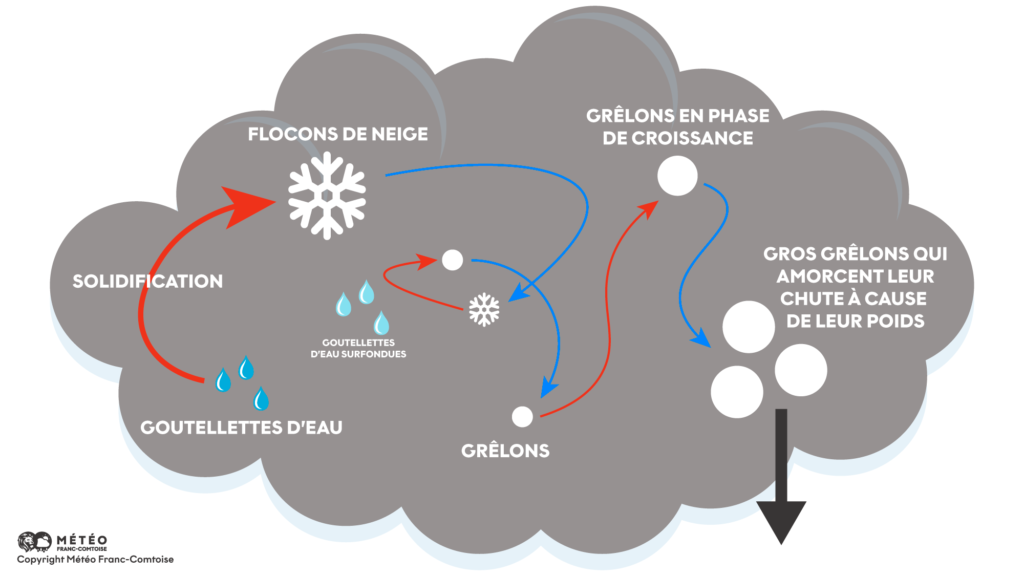

Tout débute lorsque le soleil chauffe le sol qui lui-même chauffe l’air au-dessus de lui. Cet air chaud est plus léger et s’élève et la condensation par refroidissement se met en place à plus haute altitude (voir sections « Les nuages » et « Les orages » pour plus d’informations). Au cours de cette ascendance, la vapeur d’eau peut condenser en gouttelettes d’eau ou en cristaux de glace si la température est très basse. Pour que la condensation se déroule, il faut des « noyaux de condensation », c’est-à-dire des particules (aérosols) capables de collecter la vapeur d’eau environnante.

Si les mouvements entre la base et le sommet du nuage sont rapides, il arrive que de l’eau sous forme de gouttelettes d’eau se retrouve dans des endroits très froids, on a donc des gouttelettes d’eau possédant une température inférieure à 0°C. Ces dernières sont alors dites surfondues. Elles vont par la suite rencontrer les cristaux de glace et s’agglomérer autour, ce qui va former une couche de glace translucide autour de cesdits cristaux de glace. C’est un grêlon.

Ces grêlons peuvent ensuite soit se balader dans le nuage, soit tomber s’ils sont suffisamment lourds. Si les courants dans le nuage sont intenses, le grêlon va passer plus de temps à se balader dans le nuage et va sur son chemin collecter d’autres gouttelettes d’eau surfondues. Cette collecte va permettre au grêlon de grossir et parfois atteindre 8 à 10 cm de diamètre !

Finalement, au fur et à mesure de ses allers-retours entre le haut (froid) et le bas (chaud et humide) du nuage, le grêlon grossit et quand il devient lourd, il tombe en averse. Plus les ascendances du nuage sont fortes, ce qui est le cas dans un cumulonimbus, plus la particule reste longtemps en suspension dans le nuage, et collecte l’eau surfondue qui s’y trouve. Vous l’aurez compris, c’est pour cela que les plus gros grêlons sont observés lors des orages (forts courants dans le cumulonimbus).

Historique des évènements de grêle en Franche-Comté

Une averse de grêle peut être dévastatrice pour les cultures et le mobilier. Revenons sur les évènements les plus marquants dans notre région :

- 30 juin 2012

Cette journée a été marquée par une instabilité très intense dans notre région avec de violents orages en fin d’après-midi.

Des grêlons de 9cm ont été observés dans le Doubs (25), ils pèsent alors presque 900 grammes !

- 20 juillet 2018

Comment ne pas évoquer ce 20 juillet qui a fait parler de lui dans le monde entier ?

Cette journée très orageuse fut marquée par une quantité impressionnante de grêle tombée à Morez (39), on relève 20 cm de grêle !

La déneigeuse a dû faire son grand retour en plein été.

- 18 août 2019

Le Territoire de Belfort est le département le plus touché durant cette journée. Après une forte activité électrique et de violentes rafales de vent, ce sont les grêlons qui ont fait parler d’eux.

Ils ont atteint 5 cm de diamètre vers 20h à Belfort, causant beaucoup de dégâts.

- 19 juin 2021

Un spectaculaire orage de grêle s’est abattu dans le Haut-Doubs ce 19 juin 2021. La commune de Vercel-Villedieu-le-Camp est particulièrement touchée.

L’orage se déclenche samedi en fin d’après-midi après une journée bien ensoleillée. Des grêlons d’abord inoffensifs se mettent à tomber sur Valdahon (25) avant de grossir et d’atteindre 10 centimètres de diamètre à Vercel-Villedieu-le-Camp !

80 % des habitants auront subi des dégâts de toitures ou bien de véhicules.

Textes : Joris ROYET