Les phénomènes tourbillonnaires (comprenez ouragans, cyclones ou typhons) sont parmi les plus destructeurs de tous les phénomènes météorologiques, presque une centaine se forment dans le monde chaque année et détruisent tout sur leur passage. Nous allons comprendre comment ces phénomènes météorologiques se forment et expliquer pourquoi le réchauffement climatique peut contribuer à amplifier ces phénomènes dévastateurs. Bonne lecture !

Quelle différence entre un ouragan, un cyclone et un typhon ?

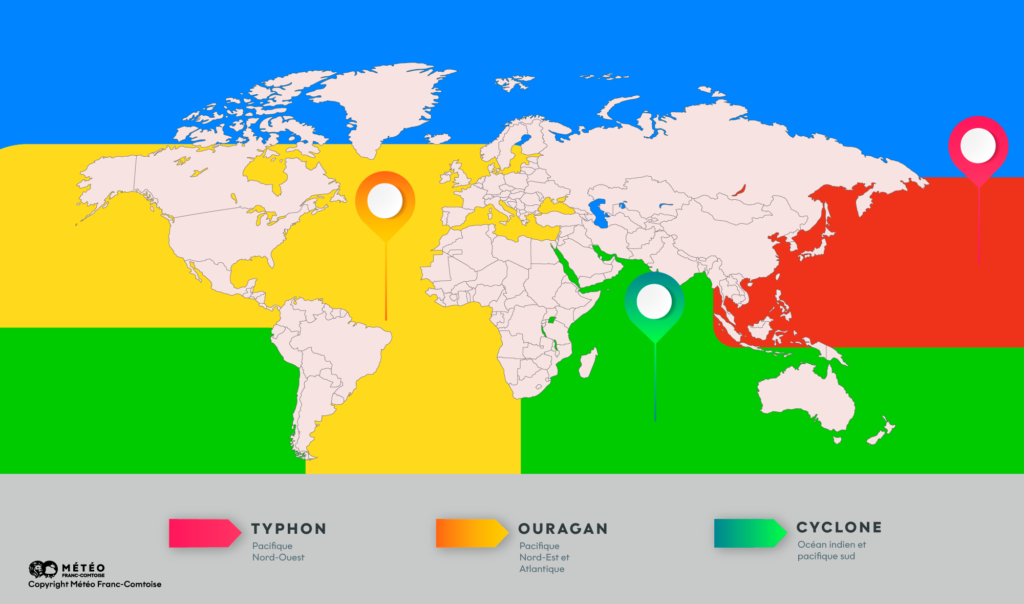

On entend souvent parler d’ouragan car ce sont les phénomènes tourbillonnaires (en rotation) les plus proches de la France, mais il existe aussi les cyclones et les typhons. Il faut savoir que ces trois noms différents parlent d’un même phénomène. C’est en réalité leur localisation sur la planète qui détermine leur nom, tout simplement. La carte suivante vous illustre cela.

Formation de ces tourbillons dévastateurs

Dans cette partie, nous parlerons de la formation d’un ouragan pour fixer les idées, mais ces explications s’appliquent également pour les cyclones et les typhons.

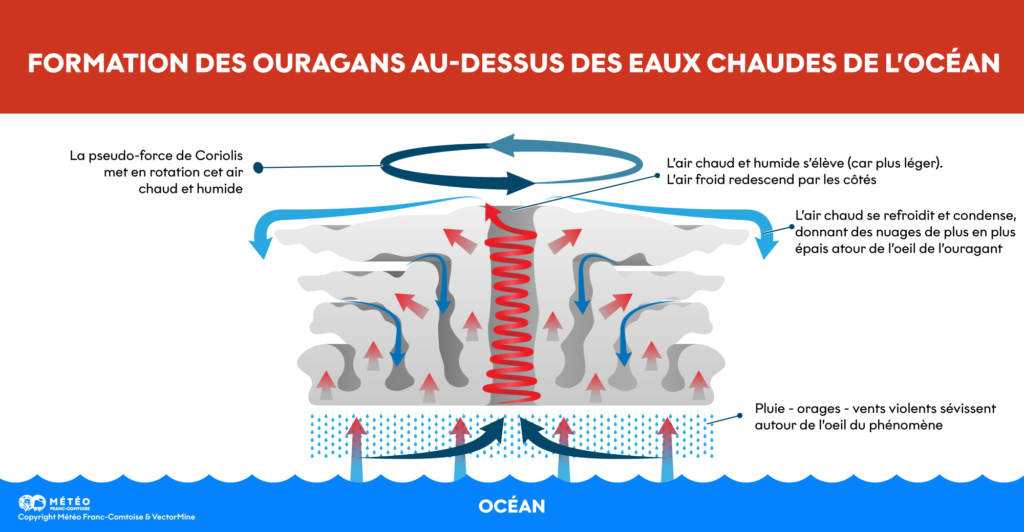

Pour qu’un ouragan se forme, il faut que la température à la surface de l’eau soit supérieure à 26,5°C sur une profondeur d’au moins 50m. Une certaine humidité doit également être présente pour initier la formation de l’ouragan. Enfin, les vents doivent être homogènes sur toute la hauteur de l’ouragan afin d’éviter qu’il ne se cisaille et s’autodétruise.

Il faut savoir que c’est la rotation de la Terre (via la pseudo-force de Coriolis qu’elle engendre) qui va permettre à l’air ascendant de rentrer en rotation et de créer d’abord une tempête tropicale, puis un ouragan. De ce fait, comme la pseudo-force de Coriolis est nulle à l’équateur, un ouragan ne pourra pas s’y former (entre 5°N et 5°S).

La température de la mer étant très élevée, cette dernière s’évapore donc beaucoup et l’air au-dessus de l’eau se trouve être chaud et humide. Un air chaud est léger, il s’élève donc dans l’atmosphère et c’est la rotation de la Terre (et la force de Coriolis qu’elle engendre) qui provoque le tourbillon. Une grande partie de la vapeur d’eau condense en montant, créant des nuages. C’est donc cette vapeur d’eau (l’humidité de l’air donc) qui va servir de carburant pour la formation du phénomène.

Lorsque cet air atteint une certaine altitude, il est devenu froid et donc dense, il redescend donc vers la surface puis remonte à nouveau dès qu’il sera chaud et ainsi de suite. Ce cycle qui se répète et engendre des nuages de plus en plus grands et nombreux. C’est alors la naissance d’une dépression tropicale qui deviendra tempête tropicale puis un ouragan.

Pour qu’une dépression tropicale puisse être nommée « ouragan », il faut que le vent moyen dépasse les 118 km/h.

Un ouragan va donc, une fois crée, se déplacer au-dessus des eaux chaudes. C’est d’ailleurs ce qui va lui permettre de se développer encore plus ou au moins de conserver sa puissance. Une fois qu’il touche terre, l’énergie lui manque (il n’y a pas d’eaux chaudes en surface pour l’alimenter) et l’ouragan va donc progressivement perdre en intensité.

Historique et climatologie des ouragans dans l’Atlantique Nord

Les ouragans se forment comme on l’a vu au-dessus des eaux chaudes. Dans l’atlantique Nord, les eaux sont les plus chaudes à la fin de l’été et à l’automne, les ouragans se développent donc de juillet à novembre dans l’Hémisphère Nord.

Dans l’histoire des catastrophes météorologiques, plusieurs de ces phénomènes ont déjà été montrés des scènes apocalyptiques, causant des dégâts matériels et surtout humains considérables. Voici quelques-uns de ces phénomènes.

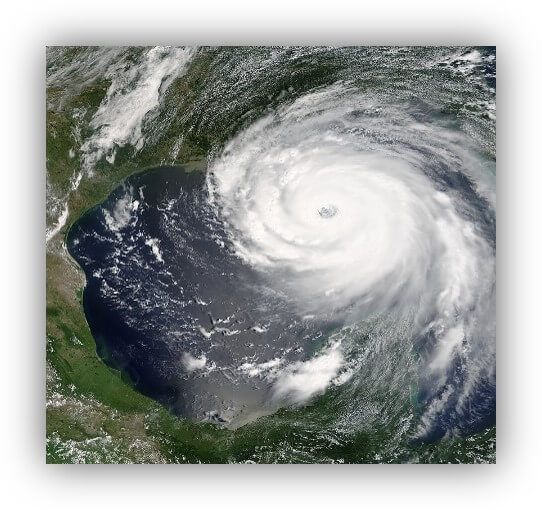

- L’ouragan KATRINA (Golfe du Mexique, catégorie 5), le 29 août 2005.

La tempête tropicale est considérée actuellement comme la plus coûteuse et meurtrière des États-Unis. Les rafales de vent qu’il a généré atteignent 280 km/h. Le nombre de morts enregistrées est de 1836 et les dégâts matériels estimés à plus de 108 milliards de dollars.

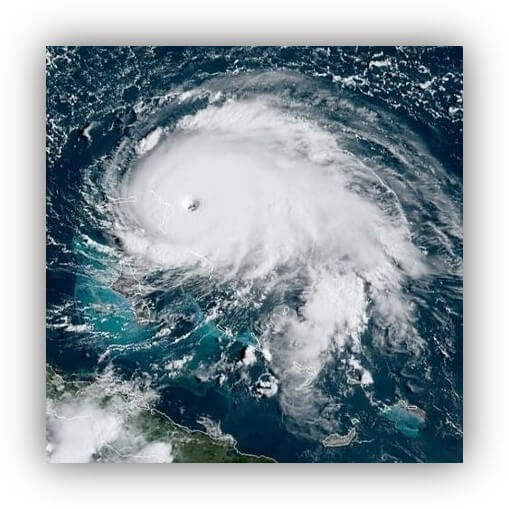

- L’ouragan IRMA (Golfe du Mexique, catégorie 5), le 30 août 2017.

Rapid Response – LANCE / MODIS image captured by NASA’s Aqua satellite

Il s’agit de la catastrophe naturelle la plus coûteuse pour l’outre-mer. Cet ouragan de la taille de la France a généré des rafales de vent considérables de 360 km/h. Enfin, il est resté en catégorie 5 (la plus élevée sur l’échelle de Saffir-Simpson) plus de 72h, un record !

- L’ouragan DORIAN (Golfe du Mexique, catégorie 5), le 24 août 2019.

C’est l’un des plus puissants jamais enregistrés dans l’Atlantique Nord. Il a généré des rafales de vent atteignant 295 km/h. Enfin, sa longévité de plus de 15 jours et sa faible vitesse de déplacement ont contribué à engendrer de nombreux dégâts sur les terres.

Ces phénomènes sont catégorisés en fonction de l’intensité de ses vents (moyens et rafales) et de sa pression au centre, c’est-à-dire l’œil. Voici l’échelle utilisée par les météorologues pour déterminer la catégorie du phénomène (échelle de Saffir-Simpson) :

Ouragans et réchauffement climatique

Dans un contexte de réchauffement planétaire, on peut se demander si cela va affecter l’intensité et la fréquence des ouragans (cyclones, typhons) sur nos océans.

D’une manière générale, depuis les années 1970, une tendance à la hausse est apparue dans l’Atlantique nord. Les simulations du climat (cinquième rapport du GIEC (2013)) pour le 21e siècle indiquent que ces phénomènes ne devraient pas être plus nombreux. En revanche, les phénomènes les plus forts pourraient voir leur intensité augmenter.

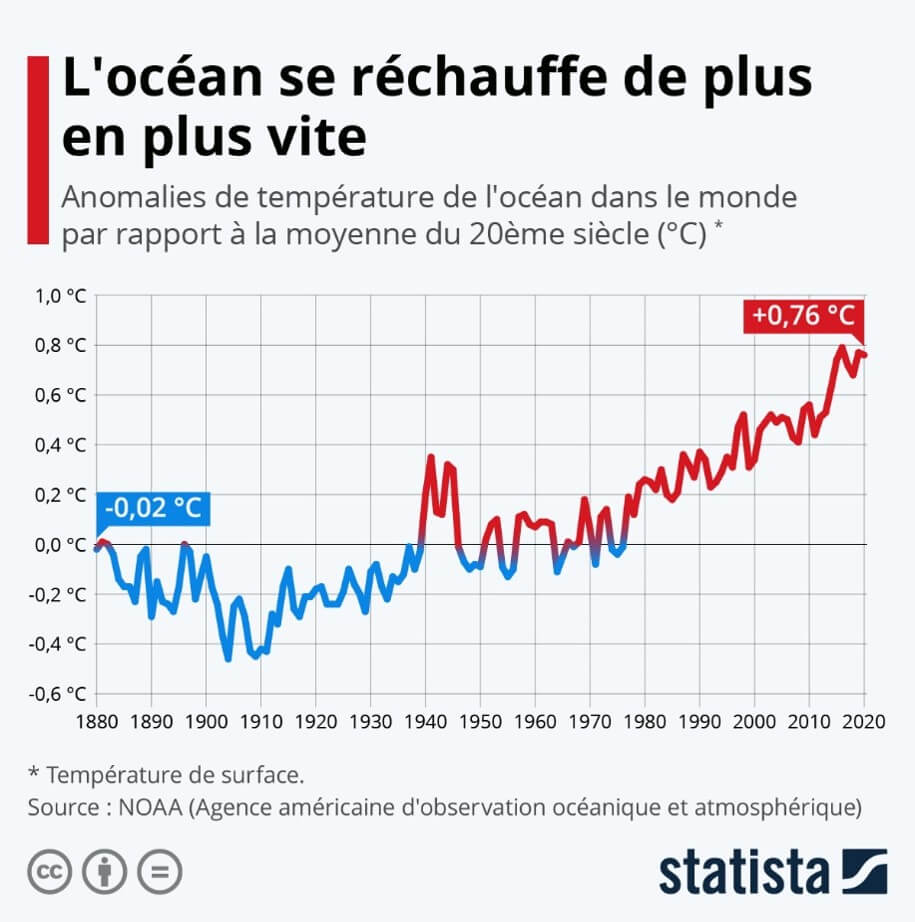

Ce qu’il faut comprendre c’est que les océans se réchauffent. Néanmoins, les études scientifiques estiment qu’une température de surface de l’océan plus élevée ne « facilite » pas forcément la naissance d’un ouragan. Mais un ouragan déjà bien formé va avoir à sa disposition bien plus d’énergie à puiser pour se renforcer, notamment à travers un renforcement des vents et des pluies intenses. En effet, un supplément d’humidité sera à l’origine d’un renforcement des pluies qui elles-mêmes vont intensifier le système.

En l’état actuel des connaissances, ces résultats présentent encore beaucoup d’incertitudes. Le cinquième rapport du GIEC (2013) met en évidence la complexité des facteurs météorologiques qui peuvent influencer le développement et le cycle de vie de ces phénomènes destructeurs. Cependant, aucune conclusion définitive n’a pu être tirée.

Textes : Joris ROYET